| Валюта | Дата | знач. | изм. | |

|---|---|---|---|---|

| ▼ | USD | 14.01 | 78.85 | 0.06 |

| ▼ | EUR | 14.01 | 92.4 | 0.43 |

НАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ — ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ

НЕ В РЕГАЛИЯХ СЧАСТЬЕ

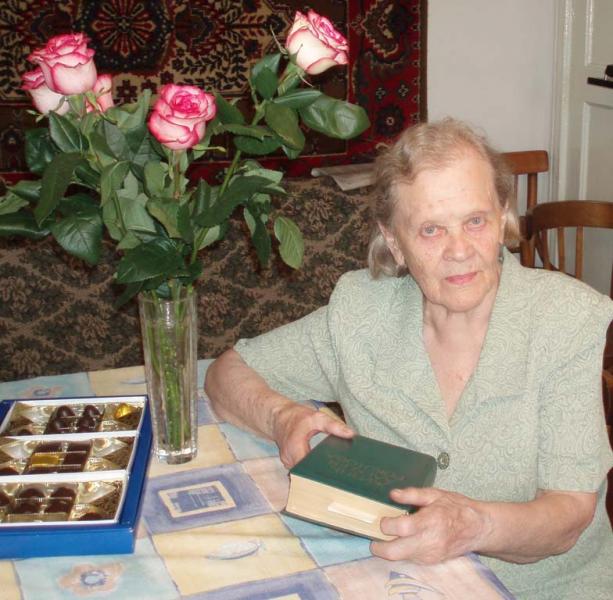

Младшее и среднее поколения асиновцев о Вере Михайловне Бабанской вряд ли слышали, а вот старожилы района и ветераны здравоохранения её, конечно, помнят. Про таких людей забывать нельзя. Она ушла из жизни в 2010-м — в девяносто лет. Сорок три из них бескорыстно служила асиновскому здравоохранению, будучи народным врачом без званий и регалий. Булгаковское кредо: «Никогда и ничего не просите. Сами предложат и сами всё дадут» в её случае оправдалось только в первой части. Она никогда ничего у начальства не просила, и ей... не дали.

Женщина, которая в военные и послевоенные годы тушила пожары эпидемий и вспышки инфекций, исходив пешком не только наш район, но и Первомайский, получила от государства лишь статус ветерана труда. При представлении на высокое звание очередного кандидата медицинское начальство почему-то обходило вниманием врача-эпидемиолога Бабанскую. Может быть, это происходило оттого, что Вера Михайловна упорно отказывалась вступать в ряды КПСС и с иронией называла себя «беспартийным коммунистом». А возможно, что была слишком принципиальна в выполнении своих обязанностей и требований санитарного законодательства. При нашей встрече в 2006 году, готовя материал о Вере Михайловне, я очень удивилась, узнав, что такая известная в городе личность не имеет никаких регалий. А она отмахнулась: «Разве в этом счастье? Главное, что меня народ до сих пор узнаёт, когда иду по улице. Часто звонят бывшие коллеги, с кем я работала в СЭС, в райздравотделе, студенты медучилища, где я была заведующей. И всегда слышу только хорошие слова в свой адрес. Значит, жила и живу как подобает».

К материальным благам Вера Михайловна относилась так же равнодушно, как и к наградам. В её маленькой спаленке стояли две железные кровати с шишечками на спинках, накрытые простенькими покрывалами, и старый двустворчатый шифоньер с зеркалом. Телепередачи хозяйка квартиры, где поддерживалась стерильная чистота, смотрела по исправно служившему ей добрых три десятка лет чёрно-белому «Рекорду» и только в конце жизни приобрела цветной телевизор. Книги любимых русских писателей размещались на нескольких самодельных полках. В последнюю нашу встречу, накануне 90-летия Бабанской, я увидела на столе раскрытую книгу Арсеньева «Дерсу Узала» и отметила для себя, что в наше время серьёзную литературу читают только люди с не отравленным телевизионными дрязгами сознанием.

ЮНАЯ ВДОВА

Верочке было двадцать с небольшим, когда она в 1942 году приехала в Асино новоиспечённым врачом с дипломом Томского медицинского института. С виду походила на девчонку: ростом мала, в кости тонка. Но уже была мамой годовалого сына, которого пока оставила в Томске у родителей, и женой солдата. А вскоре стала вдовой. Война перечеркнула безмятежное счастье, унесла её первую любовь. Давиду, окончившему транспортный институт, прочили хорошую карьеру, а он добровольцем ушёл на фронт, свято веря, что война с немцами закончится через три месяца, в худшем случае через полгода, а потом он поступит в академию, закончит её, и у его любимой Верочки будут беличья шубка и модные туфельки, как у подружек. А её сердце вещало, что больше они не встретятся. Когда через месяц после приезда в Асино пришла похоронка, только работа не дала сломиться. Несмотря на внешнюю хрупкость, Вера Михайловна была сильной женщиной. Она считала, что в дни всенародного бедствия ей, врачу, нужно сцепить зубы и работать, работать. Лишь ночная подружка подушка, до которой не всякий раз доводилось добраться, знала о её горе и добросовестно впитывала все пролитые горькие слёзы юной вдовы.

У Веры остались сын и пожилые родители, ради которых надо было жить. Старшие Бабанские, жалея изнурённую недоеданием и вечной усталостью дочь, продали в Томске квартиру, переехали в Асино и купили на вырученные деньги корову и кое-какую одежду для своего доктора, которым очень гордились. Поддержка родителей при трудном графике работы Веры Михайловны оказалась очень кстати. А ведь она могла и не ехать в незнакомый районный центр. После окончания мединститута её оставляли в Томском НИИ вакцины и сыворотки. Но выпускница вуза посчитала, что её знания должны быть закреплены практикой. О собственном благополучии она всегда думала в последнюю очередь.

У НЕЁ БЫЛА СВОЯ ВОЙНА

Работы для начинающего врача-эпидемиолога было столько, что хватило бы на десятерых. А зарплаты — только на килограмм хлеба, чекушку молока и мороженую картошку, которая была дешевле обычной. Санитарно-эпидемиологическая станция, организованная в 1940 году, обслуживала три района: Асиновский, Пышкино-Троицкий и Зырянский. Штат был небольшим, не хватало специалистов и оборудования для проведения лабораторных исследований и дез-инфекции. В деревнях, где в те военные годы люди не знали, что такое мыло, свирепствовали страшные болезни, о которых нынешние медики лишь читали в учебниках. Бывало, что после очередной командировки она горстями снимала с себя вшей, а на следующий день снова отправлялась в путь. Нельзя было медлить: в одной деревне тиф, в другой — скарлатина, в третьей — корь или дифтерия. Дезинфицирующих средств получали очень мало, а плохо обученный медицинский персонал в сельских медпунктах не мог справиться с эпидемиями. Хрупкая докторша отчитывала нерадивых деревенских баб за грязь в доме и заставляла устраивать «жаровни» для вшей в банях: их топили до такой температуры, чтобы насекомые на одежде дохли.

В очаги инфекционных заболеваний работники выезжали либо на единственной в СЭС едва живой от недокорма лошадке, запряжённой в зависимости от сезона в телегу или сани, либо на попутном транспорте, но чаще пешком. Как-то ранним зимним утром Вера запрягла лошадку-доходягу и отправилась в Пышкино-Троицкое, но заморенное животное не смогло даже спуститься с горы. Пришлось вернуть лошадь в стойло и пойти пешком. Вера шагала по едва проторённым, заметавшимся позёмкой тропинкам и не туда свернула. Только к вечеру добралась до большого села, где в первом же доме на окраине хозяйка сообщила, что та пришла… в Ново-Кусково. Пожалев девушку, женщина оставила её ночевать, а утром муж довёз врача до льнозавода. Случалось и блудить по клюквенным болотам, сбившись с дороги на Гарь. И всегда её выручали добрые люди. Лишь однажды те, к кому она шла с открытым сердцем, ответили злом: в Анге у неё украли сорок килограммов мыла. Это было настоящей катастрофой!

ЖИЗНЬ НАЛАЖИВАЛАСЬ

Через год Вере Михайловне доверили руководство районной СЭС, в 1947 году она была назначена госсанинспектором Асиновского района. Должность эта оплачивалась выше, чем врачебная, и семья Бабанских наконец-то вздохнула с облегчением. В том же году Вера во второй раз вышла замуж. Муж её был человеком жёстким и скупым на ласку, как многие мужчины, прошедшие через ад войны. Но никогда, ни единым словом Вера Михайловна не выдала того, что происходило у неё в душе. Воспитывала сына Бориса и родившуюся дочь Светлану, заботилась о живших с ними матери мужа и своём отце. Всем угождала, всё успевала, ни на что не жаловалась.

Шесть лет, с 1966 по 1972 годы, Вера Михайловна заведовала Асиновским филиалом Томского медучилища, и бывшие студентки до последних её дней с удовольствием общались со своей наставницей, часто звонили, интересовались здоровьем. У неё хватало душевного тепла на всех. А когда был юбилей первого выпуска, её пригласили на встречу, и разговорам и воспоминаниям не было конца.

Многие годы Бабанскую избирали депутатом Советов разных уровней: от поселкового до областного. Занималась она и профсоюзной работой, была делегатом съездов отраслевого профсоюза. Свои общественные обязанности выполняла так же добросовестно, как и профессиональные.

В ДЕНЬ ЮБИЛЕЯ ВСПОМНИЛА МОЛОДОСТЬ

Двери квартиры Веры Михайловны всегда были открыты для людей, даже когда она была в преклонном возрасте. Днём ей редко удавалось прилечь: обязательно кто-нибудь позвонит по телефону или заглянет в гости. Больше всего радовалась частым звонкам детей и внуков. В день её 90-летия, 31 мая 2009 года, к великой радости юбилярши все её близкие собрались за праздничным столом. Потом внук катал её на автомобиле по городу и его окрестностям, и она удивлялась, как меняется Асино. Поразил её тогда Троицкий мост через Чулым. Вспомнилось, как в молодости с санитарной сумкой, в которой лежало несколько кусков мыла, переходила реку по льду, чтобы предотвратить очередную эпидемию, надвигавшуюся на соседний район.

К сожалению, тот семейный праздник был последним. До своего очередного дня рождения Вера Михайловна не дожила два месяца. В памяти родственников, знакомых, бывших коллег и учеников она осталась интеллигентной, красивой женщиной с лёгкой походкой, внимательным взглядом умных, лучистых глаз и открытым сердцем, умеющим отличать истинные ценности от мнимых.

Ольга КУЗЬМИНА.

Оставить сообщение: