| Валюта | Дата | знач. | изм. | |

|---|---|---|---|---|

| ▼ | USD | 14.01 | 78.85 | 0.06 |

| ▼ | EUR | 14.01 | 92.4 | 0.43 |

Назад в СССР: Часть 2

ИЗ ВСЕХ ИСКУССТВ ВАЖНЕЙШИМ ЯВЛЯЛОСЬ КИНО

Анна Ансовна ТКАЧУК, ветеран музейного дела, сотрудник ЦКР:

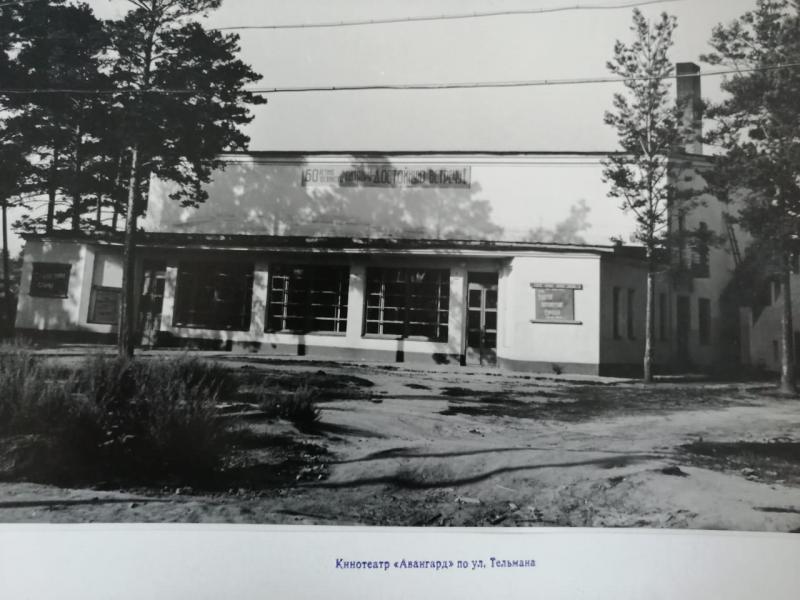

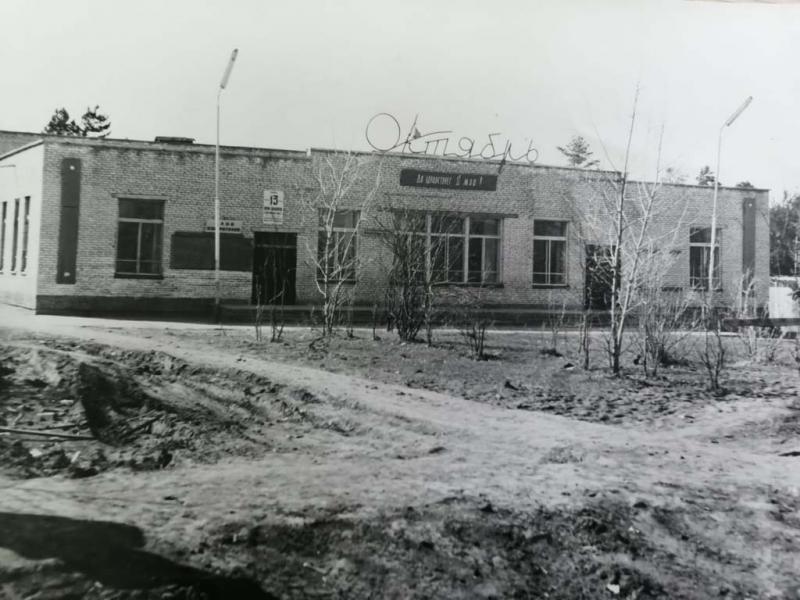

— Старожилы помнят, что в Асине в восьмидесятые годы работало три кинотеатра: на улице Ленина — «Восток», на улице Тельмана — «Авангард», в районе ТРЗ — «Октябрь». Ещё в горсаду был летний кинотеатр. Кстати, на том месте до сих пор сохранилась кирпичная кинобудка. Помню, как там смотрела «Свадьбу в Малиновке».

Конечно же, лучшим городским кинотеатром был «Восток». Решение о строительстве первого широкоформатного кинотеатра в нашем городе было принято в 1957 году. Объект, ставший архитектурным украшением города, закончили через четыре года — в августе 1961-го. Долго не могли решить, как его назвать. Было несколько предложений: «Ермак», «Сибирь», но остановили выбор на названии космического корабля, на котором в тот год Юрий Гагарин покорил космос.

В кино все ходили как на праздник, женщины надевали самые нарядные платья. Помню обстановку старого кинозала. На высоком потолке висели шикарные бронзовые люстры, на стенах была лепнина, которую подсвечивали дополнительные световые приборы. Когда начинался фильм, лампочки постепенно гасли, и мы погружались в мир киноискусства. Сейчас перед началом сеанса показывают трейлеры, а тогда шли документальные короткометражки, киножурнал «Наука и жизнь», но мы больше всего любили юмористический киножурнал «Фитиль», главным редактором которого был Сергей Михалков. В нём высмеивали туповатых бюрократов и пережитки прошлого. Случалось, что презентовать новый фильм приезжали в Асино настоящие звёзды советского кинематографа.

В шестидесятые и семидесятые годы в кинотеатре «Восток» работал буфет. Когда мама и папа уходили на вечерний киносеанс, я всегда ждала, что они принесут мне лакомства: зефир в шоколаде, конфеты «Белочка», «Каракум», вкусные консервы из сосисок и колбасного фарша.

Кино было главным развлечением советского человека. Билет для детей стоил 10 копеек, для взрослых — 20. Вечерние сеансы для взрослых начинались с 19-00 либо с 19-30. Если на экране дяди и тёти целовались, то вводилось ограничение:«Детям до 16-ти вход запрещён». По субботам и воскресеньям с утра показывали мультики и детские фильмы, а перед ними — киножурналы «Ералаш» и «Хочу всё знать!»

В кино мы часто ходили всем классом. В 1977 году, когда я училась в 10 классе, в «Востоке» показали новую кинокартину «Розыгрыш». На всех ребят фильм Владимира Меньшова произвёл такое глубокое впечатление, что на следующий день мы всем классом сбежали с уроков и пешком отправились в «Авангард», где фильм ещё оставался в прокате.

На стенах «Востока» всегда висели яркие афиши, которые рисовали местные художники: Эдуард Педди, Евгений Горовой. Лидерами проката были отечественные комедии и индийские фильмы. Индийские мелодрамы «Месть и закон», «Танцор диско», «Зита и Гита», «Как три мушкетёра» и другие пользовались особым спросом у женщин, которые запасались носовыми платками. Киноактёров народ боготворил, их портреты массовыми тиражами печатали на открытках и продавали в киосках. Большой популярностью пользовался журнал «Советский экран», где печатались интервью со знаменитыми деятелями кинематографии, в том числе и западными. В библиотеках его зачитывали до дыр.

На фото: В восьмидесятые годы в Асине работало три кинотеатра: на улице Ленина — «Восток», на улице Тельмана — «Авангард», в районе ТРЗ — «Октябрь».

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ БИЛА КЛЮЧОМ

Людмила Ивановна КОШЕЛЕВА, в 70-е годы — методист городского Дома культуры «Восток»:

— Работать в ДК «Восток» я пришла в 1971 году. Тогда там было всего два методиста, два музыканта и один инструктор. Все мероприятия, которые мы проводили, курировались горкомом партии. Проверялись все сценарии, весь репертуар. Я была ведущей праздников. Но не просто читала готовый текст, а сама же готовила сценарий.

Напряжёнными для культработников были все времена года. В период посевной и уборочной с агитбригадой колесили по сёлам района. Днём давали по нескольку концертов на полевых станах и летних дойках, а вечером выступали в каком-нибудь деревенском клубе. Обязательно с нами ездил инструктор отдела пропаганды и агитации горкома партии, который перед нашим концертом выступал с речью, хвалил передовиков и стыдил отстающих. Потом уже мы выходили на сцену.

В агитбригаде долгое время участвовали Михаил Рябцевич, Сергей Протыкин, Людмила Острогова, Галина Трушина, Александр Пигуков и Александр Холоевский. Все молодые, юморные, лёгкие на подъём. Работать с ними было одно удовольствие. После Нового года начинались гастроли нашего вокально-инструментального ансамбля, в который входили Сергей Кошелев, Николай Каменских, Виктор Ковалёв, Виктор Родченков. Ребята пользовались у зрителей популярностью. Для них специально шили концертные костюмы: белые пиджаки, жилетки, брюки и шёлковые цветастые рубашки. Они же играли и на летней эстраде, где три раза в неделю проходили танцы.

Мы тесно сотрудничали с другими ДК: Ново-Кусковским, которым руководил известный в районе Юрий Александрович Борков, Новониколаевским (Станислав Николаевич Симбухов), элпэковскими культработниками (Владимир Петрович Быстрицкий). В этих учреждениях культуры существовали мощные самодеятельные коллективы. Всюду кипела жизнь. Практически во всех крупных городских и сельских предприятиях и в организациях, школах действовали хоры. Многими из них руководил директор ДШИ Леонид Фёдорович Волк. Ежегодно в марте проводился районный смотр художественной самодеятельности. Лучшие номера включались в заключительный концерт, который всегда был грандиозным событием для района.

Для организаций мы проводили популярную тогда программу «От всей души». Обязательно готовили концерты к комсомольским и партийным конференциям, к календарным праздникам. Довелось мне с Виталием Злобиным, директором ДЮСШ-1, озвучивать демонстрации. Мы с ним находились в одном из кабинетов горкома (ныне ДШИ), где из окон было видно, какая колонна подходит к площади. Как только она приближалась, я читала текст о трудовых достижениях коллектива, а Виталий произносил лозунги. Например: «Да здравствует 1 Мая! Ура, товарищи!», и колонна отвечала: «Ура-а-а!»

Запомнился первый день культработника, который мы по инициативе заведующей отделом культуры Людмилы Моисеевны Власовой провели 25 февраля 1977 года в ресторане. Это было незабываемо! Все люди творческие, с искромётным чувством юмора, позитивные. С тех пор день культработника стал традицией.

В те времена к нам приезжало очень много гостей. В рамках Всесоюзного фестиваля «Северное сияние» гастролировали различные коллективы из всех союзных республик. Зимой часто приезжали со спектаклями театры Томска, Северска и Новосибирска.

Время, когда я работала в ДК «Восток», вспоминаю с ностальгией. Мне довелось познакомиться со многими творческими людьми, с которыми до сих пор общаюсь. Работать было очень интересно!

На фото: Агитбригада ДК «Восток»: Зинаида Рязанова, Людмила Канинина, Людмила Кошелева, Людмила Абеляшева и Михаил Рябцевич. Фото 1975 года.

УЧИТЕЛЯ НЕ НУЖДАЛИСЬ В «СТИМУЛИРОВАНИИ», А УЧЕНИКИ — В РЕПЕТИТОРАХ

Татьяна Иннокентьевна ЭНС, с 1978 по 2004 годы — учитель начальных классов, председатель Асиновской районной организации профсоюза работников образования:

— Мне часто приходится слышать от своих коллег ностальгические воспоминания о прежней, советской школе, в которой не подвергались сомнению ни организация учебного процесса, ни качество учебников, ни авторитет педагогов. Я тоже считаю, что было много хорошего.

В советское время все школы были одинаковыми в плане материального обеспечения и оснащения. Жили, правда, небогато: классная доска, парты, мел, указка, но этого хватало. Учебные программы носили унифицированный характер. Педагогический состав был одного профессионального уровня в городах и в сельской местности, потому что выпускники пед-училищ и педвузов направлялись на работу по распределению, и часто — без учёта их желания. Так что сельские дети по общеобразовательной подготовке ничем не отличались от городских.

Отдельно стоит остановиться на личности учителя той эпохи. Это был уважаемый в обществе человек. Его главной задачей было воспитать образованного и порядочного человека, и педагоги не жалели на это ни своих сил, ни времени. Вечерние допзанятия в школе были скорее правилом, чем исключением. К примеру, моя учительница по математике всегда говорила нам, ученикам, что если мы не поняли урок и затрудняемся выполнить домашнее задание, то она ждёт нас в своём кабинете до 6 часов вечера. Многие учителя сами в процессе урока понимали, что ученик нуждается в помощи, и оставляли его после занятий. В общем, работали индивидуально, как нынешние репетиторы, только совершенно бесплатно, потому что каждый советский учитель чувствовал личную ответственность за подготовку учеников по своему предмету.

При начислении зарплаты так называемых «стимулирующих» не было, но были доплаты за классное руководство, ведение кабинета и проверку тетрадей. Премии полагались за открытые уроки, на которые съезжались педагоги из школ района, а то и региона.

В советские годы многие выпускники школ шли в пединституты и педучилища осознанно, по призванию. В силу всего этого школы не испытывали кадрового дефицита. Молодому специалисту на начальном этапе работы всегда помогал опытный наставник, и у меня он тоже был. Учебники были написаны на много лет вперёд и не вызывали нареканий, как и учебные пособия, поскольку этим занимались профессионалы высочайшего уровня. Содержание учебных программ ставило во главу угла формирование знаний, умений и навыков по предметам. Ученики получали глубокие знания практически на академическом уровне, притом что ежедневное количество уроков не превышало четырёх в начальной школе и шести — в основной и средней. Уроки химии, физики, черчения и другие носили практический характер. На уроках труда, например, школьников учили шить, вязать, делать кухонную утварь, работать с металлом и деревом, готовить разные блюда. То есть прививали практические навыки, необходимые в быту. Это и есть та самая функциональная грамотность, о которой сейчас говорят как о чём-то новом. Уроки литературы и истории проводились так, что дети учились воспринимать материал критически. То есть не только изучались факты и хронология (что требуется сейчас для сдачи ЕГЭ), но и прививалось умение находить и понимать причинно-следственные связи тех или иных событий. Много времени уделялось диктантам, чтению, заучиванию стихов и отрывков произведений, пересказыванию материала у доски, поэтому выпускники советской школы умели грамотно писать, говорить и чётко излагать свои мысли.

Талантливых учеников было много, но только единицы достойнейших получали золотые и серебряные медали. Кстати, тогда далеко не все выпускники школ стремились поступить в вуз. Многие ребята, даже хорошисты, предпочитали после 8 или 10 класса пойти в техникум или училище, так как рабочие профессии были престижными и хорошо оплачиваемыми.

На фото: Праздник «День знаний» в городском парке. 1 сентября 1985 года.

Оставить сообщение: