| Валюта | Дата | знач. | изм. | |

|---|---|---|---|---|

| ▼ | USD | 14.01 | 78.85 | 0.06 |

| ▼ | EUR | 14.01 | 92.4 | 0.43 |

Назад в СССР: Часть 3

СОЕДИНЯЛИ ЛЮДЕЙ ТЕЛЕГРАФ И ТЕЛЕФОН

Лариса Алексеевна ХОДОВА, бригадир телеграфистов Асиновского районного узла связи с 39-летним стажем

ВАМ ТЕЛЕГРАММА!

В советские годы люди общалась не только с помощью писем, но и ещё телеграмм и телефонных переговоров. Я пришла работать в районный узел связи в 1974 году. Телеграф находился тогда в одном здании с почтой и занимал небольшие помещения: в одном находились телеграфистки, в другом — телефонистки. Телеграфистки сидели за большими аппаратами для приёма и передачи сообщений. Телеграммы печатались на узкой контрольной ленте. Широкая называлась перфолентой, и у неё была дублирующая функция. Выбитые на ней дырочки зашифровывались, каждой соответствовала своя буква, превращая слова в предложения. Почти как азбука Морзе. Печатать надо было быстро и практически не глядя: работали не двумя пальцами, а всеми десятью. За час на приёме обрабатывали не менее 50 телеграмм, ещё столько же — на передаче. Телеграфные аппараты с перфолентой работали так громко, что к концу смены от них можно было оглохнуть.

Асиновцев обслуживали 23 телеграфиста, которые принимали и отправляли телеграммы в разные районы области и областной центр, из которого пересылались дальше. Неподготовленному человеку с этой работой справиться было бы непросто, поэтому многие из нас закончили 6-е училище связи в городе Томске. Мои бывшие коллеги — Валентина Александровна Панова, Людмила Михайловна Тюплина, Зоя Николаевна Казакова, Елена Васильевна Гронская.

Отбить телеграмму было удовольствие недешёвое — 3 копейки слово. Знаки препинания и предлоги тоже учитывались, поэтому они часто в тексте отсутствовали, например: «Ждите гости зпт скоро приеду». На доставке телеграмм работала отдельная бригада из 12 человек, среди них Валентина Ивановна Недбайлова, Галина Степановна Митькина, Екатерина Георгиевна Григоровская, Валентина Семёновна Быкова, Татьяна Маркеловна Койкова. В телеграммах часто сообщалось о кончине близкого человека, поэтому передавать их было морально очень тяжело. По этому поводу уже ныне покойная доставщица Тамара Александровна Анюшина говорила: «Чувствую себя, как похоронное бюро: чем больше смертей, тем больше работы». Но больше всего работы у нас было в праздники, когда все спешили поздравить своих близких. Ленты со словами поздравлений наносились либо на обычный бланк, либо на открытку. Позднее в продаже появились музыкальные открытки.

Самый большой ажиотаж начинался на Новый год. Вот тогда приходилось буквально жить на работе. Дело в том, что надо было соблюсти сроки обработки телеграммы. На обычную выделялся час, на срочную — 30 минут, всего в сутки проходило по 300 — 400 телеграмм. Ещё приходили правительственные, адресованные в горисполком и не только. В основном это были распоряжения, приказы или извещения о присвоении правительственных наград. Однажды и я оказалась в числе награждённых — стала ударником 12-й пятилетки.

Много информации нам приходилось держать в тайне. К примеру, в 1982 году мы первыми в Асине узнали, что умер Леонид Ильич Брежнев, но не сказали никому ни слова, пока сообщение официально не передали по радио и телевизору.

Телеграф работал круглосуточно. Вечерняя смена начиналась в 10 вечера и заканчивалась в 8 утра. Если телеграфистки не успевали обработать телеграммы днём, то оставались в ночь. Признаюсь, что однажды я совершила большую профессиональную ошибку. В нашем подчинении было 19 сельских отделений связи, откуда нам звонили коллеги и надиктовывали текст телеграмм. Связь была с деревнями тогда ужасной. Начальник отделения связи посёлка Гарь Люда Сапегина долго кричала в трубку, чтобы передать мне текст следующего содержания: «Мама у меня, приезжай», а я расслышала: «Мама умерла, приезжай» и отправила такую телеграмму адресату. Эта ошибка стоила мне дорого. Были и взыскание, и лишение всех премиальных.

ЗДРАВСТВУЙ, ЭТО Я!

Телефонную связь осуществляли ныне здравствующие Валентина Николаевна Веселова, Валентина Михайловна Пастухова, Надежда Николаевна Вторушина, Валентина Маркеловна Горбунова. Их умелые и быстрые руки переключали шнуры, соединявшие абонентов. Междугородные разговоры происходили в небольшом помещении с тремя пронумерованными деревянными кабинками. Его называли переговорным пунктом, а также межгородом или переговорником. За стеклянным окошечком сидела единственная женщина-оператор, которая принимала от асиновцев и тексты телеграмм, и заявки на переговоры. Пришедшие с телеграммой-вызовом обслуживались без очереди. Для остальных следовало томительное ожидание. Мужчины боялись выйти покурить, так как можно было пропустить обращённое к клиенту объявление, например: «Москва! Третья кабина!».

Посетителей было много, так как в СССР домашний телефон долгое время был доступен далеко не всем, на его установку записывались в очередь и ждали годами. Переговорный пункт был местом концентрации человеческих эмоций, как правило, положительных. После разговора многие выходили из кабины с просветлёнными лицами, с улыбкой.

Асиновский телеграф прекратил своё существование в 2005 году, на его смену пришёл Ростелеком, где я проработала до 2009 года. Сейчас междугородная связь стала доступной, удобной, привычной. Это очень хорошо. Только почему-то от воспоминаний становится немного грустно. Видимо, потому, что тогда мы все были молодыми...

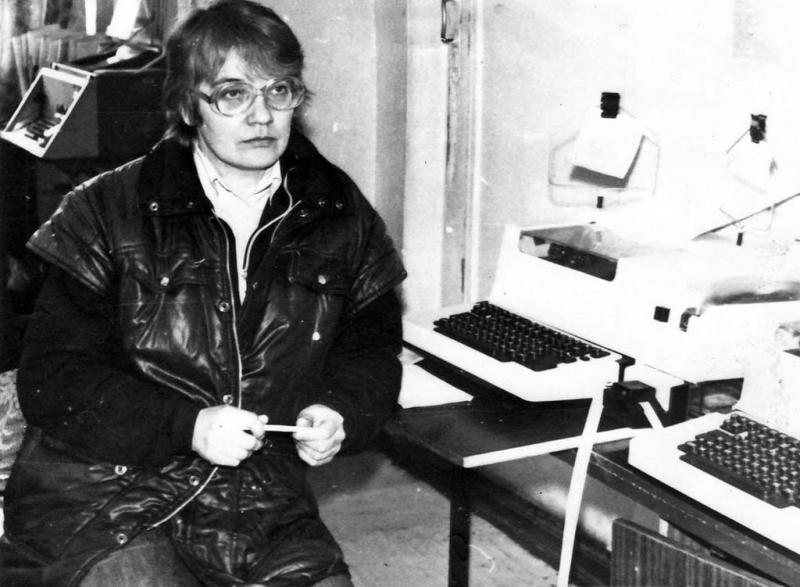

На фото:

Так работали асиновские телефонистки в советские годы.

Людмила Михайловна Тюплина (Теленкова) работала в должности телеграфистки с 1974-го по 2002 годы.

КОМУ ДЕФИЦИТ ДОСТАВАЛСЯ?

Лариса Петровна СЕРОВА, продавец магазина «Импортный»:

— Магазин горпо «Импортный», располагавшийся на улице Рабочей и славившийся наличием исключительно зарубежных товаров, называли в народе фирменным, а чаще — хитрым... Дело в том, что там можно было «достать» дефицитный товар, поставлявшийся в наш город из-за бугра. Там отоваривались две категории асиновцев — работники ЛПК и сдатчики сельхозпродукции. ЛПК отправлял на экспорт много материалов и взамен получал дефицитный товар, который реализовывался через этот магазин. Здесь же продавали импортные вещи активным сдатчикам — это был своеобразный способ поощрения за нелёгкий труд. Мясо, овечью шерсть и другую продукцию у населения принимали пункты заготконторы. Там на имя сдатчика выписывалась справка, которая и давала право человеку отовариться в магазине на определённую сумму, зависевшую от объёма сданной продукции. Всегда ли эти справки люди получали законным путём или имели какой-то блат, нам было не важно: предъявил справку — получил товар. А купить в магазине можно было всё: от одежды до техники.

Если оставались «нереализованные» килограммы сданной продукции, на них добирали мелочь — махровые полотенца, мохеровые шарфы. Кому было не надо, передавали право приобретения знакомым или родственникам. Таким способом я обеспечила себя полотенцами.

Поступали в реализацию фабричные индийские платья и костюмы, мутоновые шубы и финские дублёнки, джинсовая одежда «Монтана». Кое-что было штучным товаром. А вот обувь привозили целыми линейками: это и импортные сапоги, и ботинки, и туфли как взрослые, так и детские. Много было обуви германской фирмы «Саламандра» отменного качества.

Ажиотажный спрос вызывала аппаратура: японские телевизоры и магнитофоны. В число дефицитных товаров входили ковры и паласы, корпусная и мягкая мебель (стенки, серванты, диваны, кресла), бытовая техника (холодильники, телевизоры). Ничего этого в свободной продаже не было. Помню, один наш земляк, сдавший шерсть, купил аж пять холодильников!

Потом я перешла в только открывшийся на рынке обувной магазин, который работал от Томского Дома обуви. В то время это был единственный специализированный фирменный магазин в нашем районе. В общем, обували всех. Ему конкурентов на местном рынке ещё долгое время не было, потому что продавали в магазине дефицитную и очень качественную обувь фирм «Баден», «Хёгл», «Габор», «Рикер», «Ральф», «Норд». Была и финская, и польская, и турецкая, и белорусская обувь, из отечественных поставщиков — Москва, но в основном немецкая.

Магазин обычно открывался в 10 утра, но я всегда приходила на работу за два часа. Уже в это время очередь выстраивалась. У нас такая реализация товара была! Миллионный доход приносила. Кроме обуви, был представлен трикотаж импортный, перчатки, сумки. Цены были не низкие, но люди покупали. Качеством обуви восхищаются до сих пор. Иногда встречаю бывших покупателей, которые рассказывают, что этим сапогам или туфлям сноса не было.

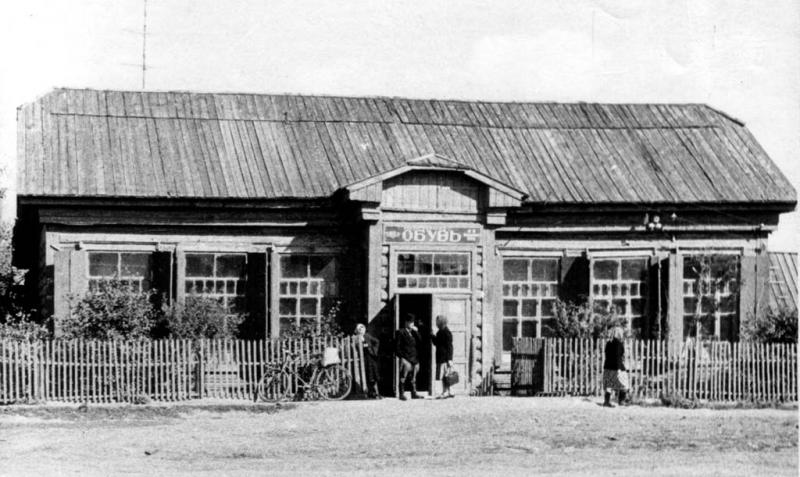

На фото: магазин «Обувь».

Оставить сообщение: