| Валюта | Дата | знач. | изм. | |

|---|---|---|---|---|

| ▼ | USD | 14.01 | 78.85 | 0.06 |

| ▼ | EUR | 14.01 | 92.4 | 0.43 |

Закалила армия мужчин

ПОЛАГАЛАСЬ МОРСКАЯ ЧАРКА

Алексей ХАРУНЖИН провёл два года срочной службы (1998 — 2000) на атомном подводном ракетном крейсере «Томск», предназначенном для борьбы с соединениями надводных и подводных кораблей противника. Размером эта подводная лодка с футбольное поле и высотой с пятиэтажку. Экипаж — 90 человек, из них 22 срочника. Алексей был командиром отделения турбинистов (специалисты по обслуживанию турбин).

— Самым запомнившимся событием стало посвящение в подводники, — рассказывает Алексей. — Новобранцам при первом погружении на пятидесятиметровую глубину дали по поллитра забортной, то есть морской воды, налитой в осветительные плафоны. Содержимое нужно было выпить залпом, закусить воблой и крикнуть: «Мама, я моряк!»

Поначалу было непросто спускаться по узкому трапу, пробираться через люки, отделяющие один отсек лодки от другого. Когда привык к ограниченному пространству, мог передвигаться по субмарине даже с закрытыми глазами. Клаустрофобии ни у кого не было, но по солнцу и чистому морскому воздуху, конечно, скучали. Бывало, крейсер погружался на целых пятнадцать суток, и тогда долгожданная встреча с небом и землёй становилась настоящим праздником.

На корабле было всё, чтобы моряки чувствовали себя комфортно: каюты на четыре человека, две душевые, комната отдыха, курилка и даже сауна. Подводников всегда плотно и разнообразно кормили, а ещё ежедневно каждому полагалась морская чарка — 50 граммов сухого вина для стимулирования процессов в организме человека, находящегося в условиях ограничения движения. Хочешь — тяни по глоточку, хочешь — залпом опрокинь. Иногда парни сливали свои порции в одну тару и отдавали кому-нибудь одному, к примеру, в его день рождения. Тех, кто возвращался с автономного плавания (оно длится 90 суток), встречали на пирсе особенно торжественно. Команде вручали жареного поросёнка.

— Уже готовился к дембелю, когда 12 августа 2000 года случилась большая беда: в Баренцевом море затонула атомная подводная лодка «Курск», — вспоминает Алексей. — Тогда проходили широкомасштабные учения на Северном флоте, а потом они должны были продолжиться у нас на Тихоокеанском, но не состоялись: вышел строгий запрет на выход в море всех лодок. Гибель 118 человек, которые находились на борту «Курска», я воспринял как собственную трагедию. Всё думал: а если бы такое случилось с нами...

МОРСКОЙ ВОЛК СИДЕЛ ЗА РУЛЁМ АВТОМОБИЛЯ

На службу в ВМФ Сергей Александрович ПАНГИН отправился весной 1977-го на три года. Начался его армейский путь во Владивостоке, по долгу службы бывал на острове Русском, на Камчатке, в бухте Тихой. Назначили водителем: обещали, что временно, но оставили на все три года. Сергей Александрович к тому моменту был уже опытным водителем второго класса. В море он тоже выходил, в основном на третьем году службы. С частью Пангину повезло: там царила хорошая атмосфера и было много добрых армейских традиций.

— У нас не было принято обижать молодых. Старшие по званию или возрасту были их наставниками, словечко за них могли замолвить, чтобы заменить прохудившиеся ботинки или майку. Вот где дедовщина существовала, так на Русском острове. Некоторые офицеры это поддерживали, объясняя тем, что чем труднее новобранцу, тем лучше будет служить, — вспоминает Сергей Александрович.

На флоте было принято отпускать усы, но такое право имели только моряки третьего года службы. За любой проступок могли заставить сбрить их, что считалось среди «стариков» самым большим и унизительным наказанием.

— На нашей бескозырке имелась лента с надписью «Тихоокеанский флот», — продолжал рассказ Сергей Александрович. — Абсолютно все должны были соблюдать такое правило: на первом году службы под «крабом» (кокарда — прим.авт.) закреплялась буква «Н» из первого слова, что означало начало службы, на второй год лента передвигалась на букву «С» (середина службы), на третий год — на букву «К» — конец службы. Знаю, что в других родах войск солдатам после бани выдавали чистое бельё, а у нас так не было принято. Мы сами свои вещи стирали в тазиках. Все старались привести свою форму в идеальный порядок. Начищали хромачи (парадные хромовые ботинки) и прогары или по-другому гады (каждодневная рабочая обувь).

На столовую в части, где служил Пангин, тоже жаловаться не приходилось. Кормили очень хорошо. Кроме того, именинникам, по словам С.А.Пангина, полагалось особое угощение:

— Так получилось, что через несколько дней после прибытия в часть был мой день рождения. А я про него даже забыл. Сижу с сослуживцами в камбузе, заходит капитан второго ранга и обращается ко мне: «Курсант Пангин! Пройти в кают-компанию! У вас же сегодня день рождения!» А там стол мне накрыт, и я имею право взять с собой трёх друзей, чтобы отметить праздник. В этот день меня никто не должен был трогать, нагружать работой: я мог лежать на койке, писать домой письма.

Сергей Пангин вспоминает, как провожали «стариков» на дембель. Это было очень волнительное и трогательное мероприятие.

— Вся рота выстраивалась вдоль баночек (двухэтажные кровати). Старшина командует выровняться всем и обращается к дембелю по званию и фамилии с приказом: «На дембель резко строевым шагом марш!» И моряк шагает под «Прощание Славянки» через всю казарму. В тот момент у многих молодых слёзы в глазах стояли: он уходит, а им ещё три года служить. А потом и сами шли через такой живой коридор.

Каждый год в последнее воскресенье июля Пангин отмечает День ВМФ, а вскоре — профессиональный праздник, День железнодорожника. Много лет он был машинистом пассажирских поездов.

— Специально заказал себе военно-морской флаг старого образца. Выезжаю с ним в город на праздник. Встречаюсь с другими моряками. Общаемся, делимся историями, — завершил рассказ морской волк.

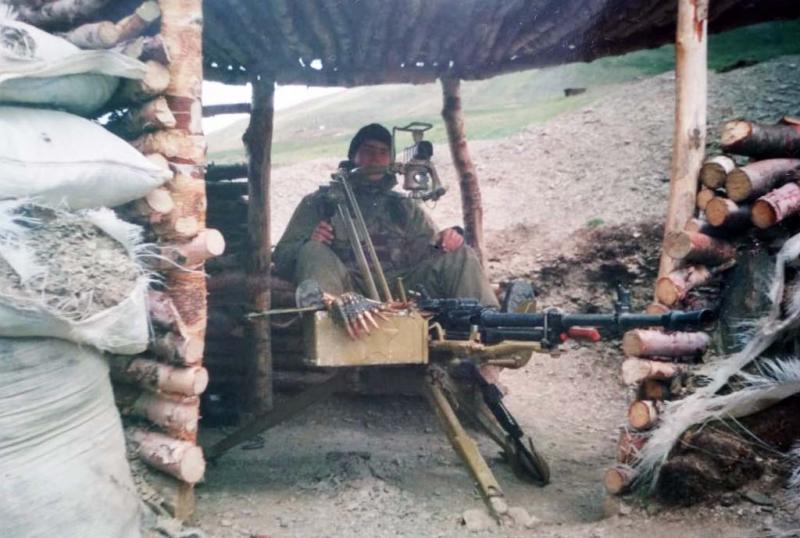

«ЗЕЛЁНЫЕ ФУРАЖКИ» СРЕДИ ГОРНЫХ КРЯЖЕЙ

Дмитрий Леонидович НЕКРАСОВ проходил службу в 14-м Итум-Калинском погранотряде с 2000 по 2002 годы. Это было очень неспокойное время: «итумкалинцы» охраняли чеченский участок российско-грузинской границы от боевиков.

Отряд был создан всего за год до призыва Дмитрия, поэтому о комфортном пребывании срочников на границе говорить не приходилось: погранзаставы были необустроенными. Солдаты несли службу в прямом смысле на голых скалах: ни дорог, ни воды, ни дров. Жили либо в брезентовых палатках с буржуйками, либо в блиндажах, которые выбивали в скалах с помощью боеприпасов. Стены в таком убежище делали из жердей, как показывают нам в военных фильмах. Об увольнениях там и не слышали. Если ты не на посту, значит, занимаешься заготовкой дров, подвозом воды. Из благ цивилизации — только спутниковая антенна.

— Телевизор был единственным развлечением для солдат, — вспоминает Дмитрий Леонидович. — Ближе к вечеру заводили станцию, давали электричество, и можно было с 6 до 10 вечера смотреть, а неофициально — и до полуночи. Я провёл на заставе все полтора года после «учебки». Людей и населённых пунктов в округе не было. Сообщение с «большой землёй» — только вертолётное. Мы и еду готовили себе самостоятельно, и хлеб пекли. На праздники даже торты делали. В общем, оторванные от мира. У нас и дембель никак не отмечался: прилетел вертолёт и забрал тебя домой. Вот и всё. Письма родным шли около двух с половиной месяцев. Зато цензуры не было, никто их не проверял. Даже деньги до дома все доходили. Боевые платили очень большие — около 21 тысячи рублей. А когда боевые заменили президентскими, стали получать по 5 тысяч. Но и это по тем временам были хорошие деньги.

На заставе у Дмитрия земляков не оказалось. Вместе с ним служили ребята со всей России. А вот в Асине компания «зелёных фуражек» внушительная. Ежегодно пограничники встречаются 28 мая, оповещают о своём празднике катанием на автомобилях по центру города с флагами и возложением цветов к памятнику на площади Победы.

В БОЕВУЮ МАШИНУ ЗАПРЫГИВАЛ ЩУЧКОЙ

Присягу Дмитрий ПАКУЛОВ принимал в 2012 году в нескольких километрах от границы с Китаем в посёлке Борзя под Читой. Три месяца разгружал боеприпасы, а потом его назначили на должность пулемётчика и перевели в Улан-Удэ в мотострелковый батальон пятой танковой бригады. Она часто была задействована в учениях, приближенных к боевым действиям, поэтому спать приходилось мало, а стрелять много: из 13-килограммового модернизированного пулемёта Калашникова, из автомата и даже гранатомёта. На стрельбы приезжала армейская комиссия Восточно-Сибирского военного округа, и все старались как можно лучше выполнить поставленную задачу.

Условия были непростыми: подъём в 4 утра, затем сбор и выезд на полигон. Из-за своего высокого роста, да ещё в полном обмундировании, Дмитрий с трудом помещался в боевую машину пехоты. Приходилось нырять внутрь щучкой, потом подтягивать ноги, после чего парни закрывали за ним люк. Вот в таком скрюченном положении и ехал до места дислокации и час, и полтора. Со временем привык и к этим неудобствам, и к тому, что от шума в машине закладывало уши. Говорит, что совместные учения с батальоном обеспечения, зенитчиками, танкистами никогда не забудет.

— Нам выдавали суточный паёк. В целях экономии, а есть всегда хотелось страшно, делили паёк с тремя товарищами: утром съедали один набор, на обед — второй, на ужин — третий. В общем, как в той песне: «Чтоб дружбу товарищ пронёс по волнам, мы хлеба горбушку — и ту пополам!» — вспоминает пулемётчик. — Однажды стояли сильные морозы. Так как в шубенках стрелять было невозможно, пришлось их снять. Только после учений заметил, что палец, которым нажимал на курок, к нему примёрз. Ничего — отогрели. Служба мёдом не казалась, но остались только положительные воспоминания. Я даже хотел остаться служить по контракту, но на тот момент ещё не имел среднего образования, и пришлось вернуться на гражданку доучиваться.

Оставить сообщение: